2024-9-12 木

SSF Explorer 第24回 9月12日OA(星空リビング)

都心からおよそ1時間という場所にありながら、海、山や森など、自然に恵まれた環境の逗子・葉山。

そんな素晴らしい場所に住んでいながら、まだまだ知らない自然や場所が沢山あります。

SSFのSはSea 海、2番目のSはStars 星、そしてFは:Forest です。

今日は「星空リビング」プラネタリウムプランナーかわいじゅんこ先生に電話インタビューしました。

来週9月17日はお月見です。それに伴って、湘南ビーチFMマガジンの特集も「お月見」です。今回、「星空リビング」でお馴染みのプラネタリウムプランナーかわいじゅんこ先生も記事の監修をしてくださいました。

湘南ビーチFMマガジン☆号は明日発行です!ぜひ皆さんお手に取ってご覧ください。

今月2回目の星リビ。で、湘南ビーチFMマガジンにも特集されている、「お月見」についてお話しをしようと思います。

お月見の歴史や風習、お団子の話などいままでお話ししてきた内容は、今回のマガジンにも書かれています。そこで、本日は、全国でいろいろとある、お月見の風習についてお話ししたいと思います。

まずは、鹿児島の綱引き。

鹿児島では昔から、八月十五夜に綱引きのお祭りがあります。十五夜のお祭りで、ワラやカヤで作った手作りの大綱を引きあい、その綱を土俵にして、子供たちが相撲を取る、という地域がたくさんあるそうです。

さつま半島には、綱引き合戦をせずに、綱を引きずって集落の中を回るだけの「綱引きずり」というのも。

綱を作るための「カヤ」を山から採って来るところから行事が。火を灯して、山からカヤを下ろすことを知らせる「火とぼし」、カヤを頭からすっぽり被って下りてくる「カヤ被り」などです。また、「カヤ被り」と同じような格好をして、相撲の四股(しこ)をふみながら踊る「ソラヨイ」という行事もあります。

なぜ、十五夜に綱引きを?綱は、竜や蛇を表現しているとも考えられます。蛇は脱皮して生まれ変わります。また月も、満月と新月を繰り返します。ですから、蛇も月も、いわゆる「死と再生」を繰り返しているわけです。そのことが、不老不死、ひいては健康祈願の願いにつながっているようです。

それか「お月見泥棒」。

コレはお月見の夜に飾られる月見団子を子ども達が、盗んで食べるというもの。

実は、古くから十五夜のお供え物は、子どもたちがどの家のものでもこっそり盗んでよし、もらい歩くのもよしとされてきました。さらに、どこの畑に入って芋などを盗ってよし、よその家の柿などを盗るのも自由などという風習が全国各地にみられ、大阪市立博物館で情報を集めたときは、特に福島県や茨城県、群馬県、愛知県、三重県、和歌山県、宮崎県などから多く寄せられたそうですよ。

他にも、以前訪れたことがあるのですが、南伊豆の小稲の来宮神社の祭典として行われる「小稲の虎舞」。毎年旧暦の8月14日の夜(仲秋の名月の前夜)、行われます。この虎舞は江戸時代の劇作家・近松門左衛門の書いた「国姓爺合戦」(こくせんやがっせん)の一部を舞にしたもので、漢人「和藤内(わとうない)」が竹薮に差し掛かった時に、大虎と出くわし、格闘の末、虎を生け捕りにし連れ帰るという筋書き。

今年は、9月16日(月) 。沖縄では、お月見の時に獅子舞をやったりしますが、虎が舞うというのは珍しく、国選択、無形文化財指定を受けています。興味のある方は、訪れてみては?

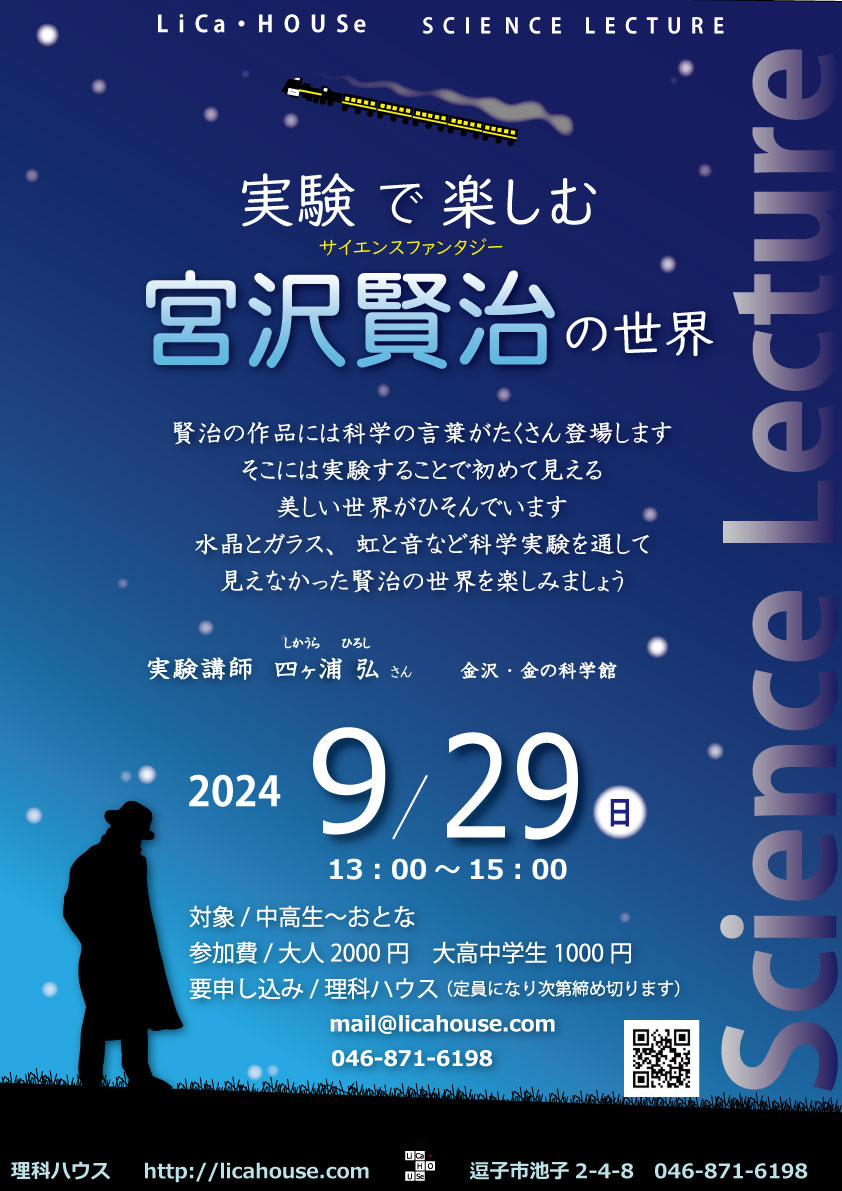

◆そして、このマガジンの789Peopleに館長さんが紹介されている理科ハウスのイベントをご紹介しました。

来る9月29日に理科ハウスでサイエンスイベントを行います。

サイエンスといってもテーマは宮沢賢治です!

めったに実施できないイベントなので、是非ご参加ください。

サイエンスレクチャー「実験で楽しむ宮沢賢治の世界」

講師:金の科学館 四ヶ浦弘先生(石川県)

日時:9月29日(日)13時~15時

参加費:大人2000円

内容:宮沢賢治の作品の中にはたくさんの科学現象が登場します。

四ヶ浦先生(石川県)は、それらの実験を実際に行いながら、宮沢賢治の美しい世界を耳と目で楽しませてくれます。

「実験で楽しむサイエンスファンタジー」は全国各地で行われていますが、

今回は、逗子市2カ所での講演となります。(逗子開成と理科ハウス)

宮沢賢治になじみがない方でも、美しい化学実験に感動すること間違いなしです。

当日は朗読もあります。

申し込み制です。定員になり次第締め切ります。のこり僅かです。

お申込みは理科ハウスまで 理科ハウス【世界一小さな科学館】 (licahouse.com)