2025-9-12 金

SSF Explorer 第76回 9月12日(池子の森緑地エリアの歴史その3)

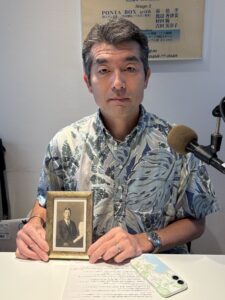

ご存知ですか?「池子の森緑地エリアの歴史その3」池子の森に住んでいらした方の子孫で語り部の鈴木利幸さんにお話を伺いました。

7月に月に2回に分けて中世から江戸時代までの柏原についてお話しを伺いました。

(詳細は7月11日と7月25日のブログをご参照ください。)

今月も2回に分けて明治以降 現代までのお話しを伺います。(9月12日と9月26日)

1867年に大政奉還され その翌年 1869(明治2)年 遂に かしゃばら(柏原)も193年間続いた光明寺の寺領を離れます。

5年後には かしゃばらは198年ぶりに再び久野谷村と合併し、久野谷の「久」と柏原の「柏の木偏」を組み合わせ新たに久木村となりました。

1889(明治22)年 横須賀線に逗子駅が開業し、駅の開業で軍人の邸宅や華族や財界人の別荘なども増えてきた時代でもあります。

同時に『不如帰』を書いた徳富蘆花・国木田独歩・永井荷風など多くの文豪たちも逗子に逗留するようになります。明治後半に静養の為に滞在した泉鏡花もその一人ですが、逗子を散策し着想した“逗子もの” と称される何作もの作品を残しています。

研究者に伺いますと、モチーフとなったであろう事物を辿ると、久木とその奥の柏原にも足を運んでいた可能性が高いのではないかと分析されています。

10年後の1899(明治32)年には田越村は横須賀に隣接することから「要塞地帯」と言われるようになります。

当時の地図には「三浦半島観光の時は写真機を携帯せぬ方がよろしいです」と注意書きされています。

かしゃばらは明治維新を経て寺領ではなくなり、行政上の呼び名は柏原から久木へと変わり、

三浦半島全体が要塞と位置付けられていても、集落は名主の関家をはじめ福島家・飯田家・鈴木家の4家系3世帯づつ12軒で営々と 昔ながら谷戸の生活を続けていました。

かしゃばらの1年は

元旦の年始挨拶に始まり

2月11日 稲荷講

7月 六代御前祭 に併せ鎌倉時代の故事「新箸の宮」に因んだ新箸[シンセン]の習わし で新そばを食し

8月10日 新盆を迎える家庭は3年目まで 鎌倉 覚園寺に早朝に詣でる黒地蔵詣を、13~15日 3日間のお盆には互いにお盆参りをしていました。

稲刈り、麦蒔き等一連の農作業の区切りがついた11月には「蒔上げ」として各戸でおはぎを作って祝い、

12月8日 煤払い 25日頃 1日で上下が組ごとで各戸毎に2俵※ほど餅つき

「一夜飾り」を避けて12月30日前に 門松を立て、しめ縄を飾り、

本覚寺檀家世帯は毎年交代で鎌倉まで 丸餅ひと重ねをつけ届け 一年を締めくくっていました。

行事の他に集落では毎月12日にお題目を集落の12戸で持ち回り、上下其々の組で1カ月おきに申の日に庚申講を行い、春と秋の彼岸には地神(ぢじん)講として道普請をして夕食を共にするなど、集落の家々と各組としての結びつきは否応なく強かったと想像されます

15~25歳で構成されていた青年団があり、地元や近隣で仕事をするものは、青年団加入するとそのまま消防組にも所属していたようです。

当時かしゃばらに住む子どもたちは逗子小学校まで通っていました。

かしゃばらから風早橋 現在の久木のクリエイト辺りまで山裾を歩き、市役所脇の亀ヶ岡神社を経て田越川を清水橋で渡る約2.5kmの道のりか、今は使用されなくなった久木小中学校合同グラウンドのプールが有る谷戸沿いの山道を登り、山の根に抜ける約2kmを毎日歩いていました。

高等教育に進むものは1892(明治25)年 鎌倉に移転してきた〈横浜国大の前身〉神奈川師範学校か1909(明治36年)年に東京の開成中学から独立した私立逗子開成中学、そして1920(大正9)年 藤沢に開校した〈県立湘南高校の前身〉湘南中学へと進学していました。

昭和の一大事業は久木川と耕地整理です。

それまでかしゃばらも久野谷も自然発生的な水脈が集落を縫うように流れ、田越川に合流していた為、大雨が降ると氾濫し田畑が潰されることがしばしばあったそうです。

そこで久野谷(現在の久木7・6丁目から3・2・1丁目まで)を第一耕地整理組合・かしゃばらで第二耕地整理組合を組織し、県の援助金を基に農工銀行から長期借入を行い、久木川の整備と耕地整理を行いました。

1930(昭和5)年冬~翌年春まで久野谷の整備に着手しましたが、入札業者の裏切りに会い止む無く住民の自主工事となったそうです。組合長であった祖父たちが中心となって労働力はもちろんのこと、地権者の協力で車道を設け、川の流れを付け替え現在のように久木のクリエイト付近まで真っ直ぐに改修されました。1年おいて1932(昭和7)年冬~翌年春まで、かしゃばらから前々年に整備完了した久野谷までの範囲を完成させました。久木川改修と耕地整理する前の橋の名をそのままに、土手には花見が出来るようにと桜が植えられていたそうです。

数年にわたって久木全体で労力と費用を工面し整備し、久木川の水害が減り、田畑では収量が増えることを期待して過ごす時期に、かしゃばら でも篤農家であった“こまもんさん”飯田家が 1938(昭和13)年の宮中献上米を栽培する献穀田(斎田)に選ばれる栄誉に浴し、集落全体で多いに喜んだそうです。斎田を竹矢来で囲み田植えの神事を撮影された写真がビジターセンターに掲示されています。しかし残念ながらこうした 生活を豊かにしようとする生活は そう、長くは続きませんでした。

耕地整理から4年後には戦争の足音はヒタヒタと逗子・そして久木にも近づいてきていました。1937(昭和12)年には日華事変が起こり、同年にはかしゃばらから ひと山 隔てた池子の土地が海軍により接収が開始され弾薬庫建設が始まりました。池子は数回の接収で全面積437㌶の約4割:251㌶が接収され、58世帯が移転 うち4世帯は2回も移転したそうです。町内には軍人家族や横須賀や大船・戸塚の軍需関連工場に勤める工員宿舎が建設され人口は急拡大してきました。

1941(昭和16)年8月24日 かしゃばら全戸の戸主が町役場に呼び出され、

池子同様に「海軍が接収するので11月末日までに移転せよ」と青天の霹靂ともいえる通達が申し渡されました。

◆この続きは9月26日にお送りします。

◆番組でご紹介した見学会はこちら。(好評に付、定員に達しました。)

パンフレットの「横須賀・葉山・逗子・鎌倉」のページ

逗子市昭和初期の歴史的建築物巡り(鈴木邸、須藤邸)

日時:10月25日(土)