2025-9-26 金

SSF Explorer 第78回 9月26日(池子の森緑地エリアの歴史その4)

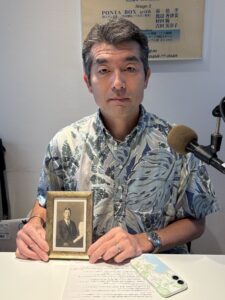

ご存知ですか?「池子の森緑地エリアの歴史その4(最終回)」池子の森に住んでいらした方の子孫で語り部の鈴木利幸さんにお話を伺いました。

7月に2回に分けて中世から江戸時代までの柏原についてお話しを伺いました。

(詳細は7月11日と7月25日のブログをご参照ください。)

今月も9月12日と26日の2回に分けて明治以降 現代までのお話しを伺いました。

1941(昭和16)年8月24日 かしゃばら全戸の戸主が町役場に呼び出され、

池子同様に「海軍が接収するので11月末日までに移転せよ」と青天の霹靂ともいえる通達が申し渡されました。

先祖伝来の集落の買収価格は坪あたり 宅地:10円50銭、畑:6円50銭、田:5円、山:1円55銭でした。

今では考えられないことですが、軍から移転先の提供は無かったのです。

当時町会議員であった鈴木さんのおじい様は、同年相模ダムに沈む日連村 勝瀬が集落ごと集団移転した海老名へ視察に行ったと聞いています。同地区はかしゃばらと同様に1930(S5)年に耕地整理を実施したものの、1938(S13)年に県議会でダム建設が決定されました。当時は反対運動なども起こるなど紛糾。ダム建設で横須賀や京浜地区に電力供給を期待する軍が介入するなどし、建設着工となったそうです。

かしゃばらの12軒は移転作業や農作業と並行し、急ぎ集団移転する場所を探すことになります。

当時逗子でも食料の配給制度が始まっており、様々な場所が食料増産のために畑となっていました。

かつて「壱町田」と呼ばれた久木3丁目に1931(S6)年頃から逗子開成中学のグラウンドとして使用されていたこともある約7,600㎡(2,300坪)の私有地は当時、畑となっていました。

この場所なら、かしゃばらから 人力での集団移転が可能な場所と見定め、当時は箱根にお住いの地権者に度々交渉に赴いたそうです。

交渉は難航し終盤には海軍の支援を得て漸くまとまったのは移転期限まで1カ月半を切った10月中旬になっていました。移転先の決定が遅れため、数軒は先に久木や山の根に移転しました。

購入条件は借地されている部分を含む全区画の一括購入と宅地化するために土地中央部に150坪の道路敷設費用も負担するものでした。移転を希望する6軒それぞれの 希望の位置と広さを抽選で順番に決めたそうです。かしゃばらの家の屋根から萱を下ろし骨組みを分解し、新しい区画に家の土台共々運び、再建し 庭木まで移植しました。残りの区画は我が家が引き受け現在に至ります。

集落移転は家だけではありません 集落に点在した庚申塔、馬頭観世音、永年崇められてきた“一心坊さま”や、集落入口に祀られていた“子の神さま”も久木神社・妙光寺・久木2丁目山裾へと移されました。

この年は天候不順だったそうで、田んぼの稲は家々が移転作業の合間に刈り時を待つことなく早刈りし、無理な収穫をせざる得なかったそうです。

来る日も来る日も、かしゃばらから移転作業の荷を乗せたリヤカーや大八車、借りてきた牛や馬に引かせた荷車がぬかるんだままの集落の道を往来していた と祖母が生前語っておりました。

8月から移転期日に向け怒涛の日々を過ごした かしゃばら集落の人々は12月8日未明の真珠湾攻撃による開戦を知ることになるのです。

退去期日の11月末が過ぎると、軍により屋敷跡は潰され、住人が尽力し10年前に耕地整理した田畑は埋められ道路敷設、池子と久木側をつなぐトンネルの開通 貨車引き込み線が敷設され、接収された57ヘクタール(東京ドーム約12個分 172,425坪)は池子地区と一帯で帝国海軍 軍需部 池子倉庫(弾薬庫)となりました。

接収された土地の境界にあたる久木や十二所方面の山中には今でも戦時中に設置された高さ2mを超えるコンクリートの塀と海軍の境界石柱(軍用地境界標)が静かに立っています

1942(昭和17)年には、10年前に豊かな生活を求めて耕地整理した現在の久木中学校付近から、共同グラウンドと聖和学園と久木小学校を結ぶ範囲には海軍工廠で働く工員宿舎が建設されはじめ、最終的には26棟ほど立ち並んでいました。

1943(昭和18)年には逗子町は軍都 横須賀市と強制合併させられることになります。

その後は横須賀海軍 第二海軍航空廠 補給部 池子工場 呼ばれるようになり、かしゃばら集落周辺には火薬を薬莢に詰める作業などする久木火工工場となり、

戦争末期1944(昭和19)年になると勤労動員の女学生が沼間の寄宿舎から作業に通ってきていたそうです。

私が久木中学校在学中に定年退官された先生は かつて宮城県から志願して勤労動員で逗子に来られた女学生のお一人で、戦争中の話をなさったことを記憶しています。

終戦を迎えますが、接収された池子とかしゃばらは帝国海軍から駐留した連合国に管理される時代となります。

久木の宿舎にいた人々は終戦と共に去りますが、1945(昭和20)年秋には宿舎を整備し東京・横浜などの戦災者、外地からの引揚者の共同住宅となります。

私が見聞きしている範囲ではかしゃばらで戦死された方は無く、当時20代で陸軍と海軍に居た2人の幼馴染も帰還されました。

残念ながら戦前・戦中とかしゃばらと久木の事に奔走した祖父は戦後に体調を崩し1948(昭和23)年9月24日 46歳で3人の子供を残し他界しました。

(番組放送日はご命日の2日後でした)

(番組放送日はご命日の2日後でした)

戦後ますます地域の為に尽くすことを考え、来客を想定し設計したと思われる新居が完成間近でした。

1950(昭和25)年 横須賀市から分離独立し三浦郡逗子町となります。

池子の弾薬庫は連合国管理、在日米軍管理下で引き続き弾薬庫として使用継続されていきますが、日本側からの返還の働きかけで1972(昭和47)年 現在の第一運動公園付近が返還され1977(昭和52)年 久木地区の一部が返還され久木小・中共同運動場へと生まれ変わります。

1978(昭和53)年 池子弾薬庫 弾薬庫内の砲弾・弾薬が搬出完了され 米軍常駐せず無人にとなった頃には弾薬庫跡地に米軍家族住宅建設の計画が持ち上がります。

紆余曲折の末、1998(平成10)年池子住宅が完成します。

2016(平成28)年 かしゃばら集落の範囲が「池子の森自然公園 自然エリア」として逗子市民開放が始まり、戦後約80年経過した昨年 やっと久木ゲート付近にかしゃばら が存在してことを記した銘板設置されました。

戦後 久木3丁目に住む7軒は 新たな土地に移転から30年余り経っても かしゃばらに住んでいた頃と変わらず年始挨拶を交わし、市内を2分するリコール運動などからは一線を画して過ごしていました。

1975(S49)にはかつて集落で毎年2月11日から2日間にわたって行われていた稲荷講の頃に久木神社に参集することになり「柏原会」が発足します。

柏原で生を享け、強制移転と戦後の混乱期を経験した世代と その子・孫世代が交流する場でした。

世話役はかつての集落のように組毎に2軒が持ち回りで務めました。

1977(S51)年には海上自衛隊幕僚になられておられた こまもんさん 飯田武二さんのご尽力で

米海軍に特別な許可を得て元住民家族50人は父祖の地に35年ぶりに訪れることが出来たのです。

1986(S61)年 第11回 柏原会で こまもんさん 飯田武二氏は前年急逝した幼馴染と、消え去った故郷かしゃばらへの郷愁から「集落の記憶を何か残す」という相談をしており、その約束を果たすべく記録作成発案されたのです。一同も賛同し、かしゃばらの記憶を寄稿しました。

飯田さんは 独力で編集され 翌年2月260項の『柏原』を出版されました。

柏原会は2019(H32)年まで毎年開催していましたが、2020(R2)年~コロナ禍で止む無く中断されました。

2023(R5)年 かしゃばらで生まれ育ち 当時を知る世代が殆ど他界した為、会の積み立ては久木 妙光寺に一心坊さま等の永代供養として納め 柏原会は解散されました。

かつては逗子市内には松などの庭に囲まれた明治・大正・昭和初頭に華族・軍人・政財界など名士の大きな別荘などが あちこちに点在しておりました。

やがてそうした区画は時代の流れと共に企業の保養所やマンション、分譲地に移り変わってきました。

そんな中、かしゃばら から7軒が1本の路地を挟んで移り住んだひと区画は、集落で住んだ家屋を移築したせいでしょうか 独特の雰囲気を今も残しております。

近年その町並みを注目して下さる方々がいらっしゃるのは大変嬉しい事です。

生前の祖父に会ったことが無い私にとって、引き継いだ家屋と敷地が祖父の存在を感じさせてくれるものです。今後もかしゃばらの歴史を語り継いでいきたいと考えています。

この秋には10月25日(土)1日のみですが、我が家とかしゃばら についてご案内する機会を設けます。(好評に付、定員に達しました。)

全4回お付き合い頂きまして有難うございました。

◆番組でご紹介した見学会はこちら。(好評に付、定員に達しました。)

パンフレットの「横須賀・葉山・逗子・鎌倉」のページ

逗子市昭和初期の歴史的建築物巡り(鈴木邸、須藤邸)

★戦後80年、知っている方もお話を聞く事も難しくなってきている中、貴重なお話を伺う事が出来ました。

鈴木利幸さんありがとうございます。

番組をお聞き頂き、ご感想などお寄せ頂けると嬉しいです。

ビーチFM:letter@beachfm.co.jp

池子の森の歴史。